穿黄工程研学教育的一次进化

水利专业在校生讲解

12月9日,郑州市第四十七中学百余名师生走进穿黄工程研学实践教育基地,不同于以往的传统的研学教育方式,此次研学采用了进阶版的授课方式。

所谓的进阶版,也就是采用了“1+1+1”的全新授课模式,即1名专职研学讲师+1名管理处工程人员+1名高校水利相关专业在校生。

传统的授课模式中,中小学生对水利工程接触较少,了解机会也比较有限,采取传统“填鸭式”教学很难达到预期的研学效果,更不用提国家水情教育和爱国主义教育,只有通过更深地了解,既了解高校学生到南水北调水利人这一水利行业人才的培养机制和成长过程,又能熟悉南水北调这一水利工程的建设历程,开创“工程+人”的全息研学教育模式。

以往的研学,经常会出现这样的景象,学生围着一个研学老师刨根问底,什么是水头损失,渡槽和桥梁的区别是什么,穿黄隧洞为什么埋那么深,这一连串的问题,常常把非水利专业的专职研学老师问得“云里雾里”。

此次研学,专职研学老师的常规讲解搭配大学在校生志愿者讲师关于水利专用名词的专业解释,辅之以管理处讲师对工程实际的进一步剖析,使学生对工程有更进一步的了解。

不仅于此,在校生志愿者讲师在讲解水利专业的同时,结合自己在学校学的专业课的介绍,从工程经济学到理论力学等各种力学,从水工建筑物到项目管理等相关课程,让中学生对高校的水利专业的理解不再只是停留在纸上,在这里得到了更生动的表达。

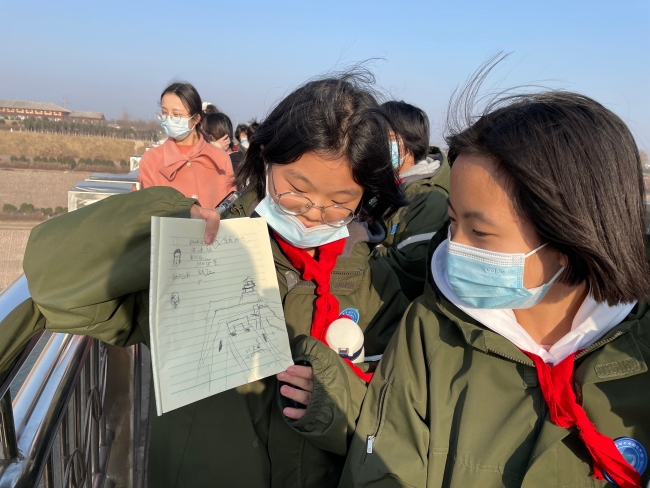

课后讲解

迎着“彩虹桥”上冬日的冷风,学生用浓烈的求知欲对抗着寒意,他们认真听着研学老师的讲解,丝毫不吝惜笔墨,不停在笔记本上记着隧洞长度等关键数据,还有更细心的女生,记录完关键信息后,还望着进口建筑物和退水建筑的方向画了一幅印象素描。以往需要维持秩序制止喧闹的桥上,此刻只剩下风的声音,还有笔在纸上的“沙沙”作响。

短短的一下午研学很快就过去了,学生在上车之前,依依不舍地望着远处设备展示区的机械设备,路过“彩虹桥”时还在不停地趴在窗户上望着穿黄隧洞进口,或许今天的研学,已经在他们心里播下了希望的种子。

穿黄工程研学实践教育基地自成立以来,已经接待了数十所国内外学校超过万计的研学学生,展示国家重要工程建设成就的同时,开展了丰富多样的水情教育、爱国主义教育及黄河生态保护教育。

但从成立那天起,也从未停止过关于研学教育的思考和探索,从最早的力邀各校到现在的预约不断,从初阶版的一个兼职讲师的“一带多”到中阶版的1+1(即1名专职讲师+1名工程人员),再到如今的进化版的“1+1+1”模式。

教学模式的进化是整体研学思路的跃迁,单纯的讲解工程知识已很难满足学生对“国之大事”的认知需求,在当前南水北调工程高质量发展的情势下,难以满足讲好南水北调故事的总体要求,更与穿黄工程两个基地(全国研学实践教育基地和中央企业爱国主义教育基地)的重要定位不相匹配。

笔记展示

以往的研学教育经验来看,学生不仅关注这么复杂的工程是如何建成,对建成宏伟工程的水利人是怎样炼成的也颇感兴趣,基于此,从开展研学教育以来,穿黄研学人一直注重在讲解工程的同时,融入南水北调中线“咽喉工程”建设历程中建设者们的拼搏奉献,注重“工程建设+人物事迹”的结合。时至今日,因加入了水利工程人的培养历程,逐渐转型成为“工程建设+人物事迹+水利人才养成”的模式。

研学教育任重而道远,随着“双减”政策的实施,学生有更多的机会走进穿黄工程,又因为这一控制性工程独特的资源禀赋,承担着国家水情教育、爱国主义教育、黄河文化和黄河生态保护教育的多重使命,未来将有更多挑战,穿黄人将在做好本职工作保“天河”安澜的同时,不断突破创新现有研学模式,为南水北调工程和黄河高质量发展贡献力量。